何去何从?何明玑让我选择,“你去哪,我就去哪。”

我当然是希望两个人能在一起。可是,不行啊!

我是大学生,不可能再去读书了,可对何明玑来说,去银专是最好的选择。我劝她,她不听,死活要和我在一起。

我怎么能说我是特务呢?是台湾潜入的敌人呢?我这个戴着面具的人,怎么配拥有这样美好的爱情!我更不忍心让一个善良的少女,卷到可怕的政治斗争中。

我去了愚园路何明玑家,跟她姆妈说:“伯母,我来跟你商量个事……女孩子,上银行学校,以后到银行工作,很好的……”

何明玑哭得稀里哗啦。

后来我就走了。跟何明玑一个当面的告别都没有。

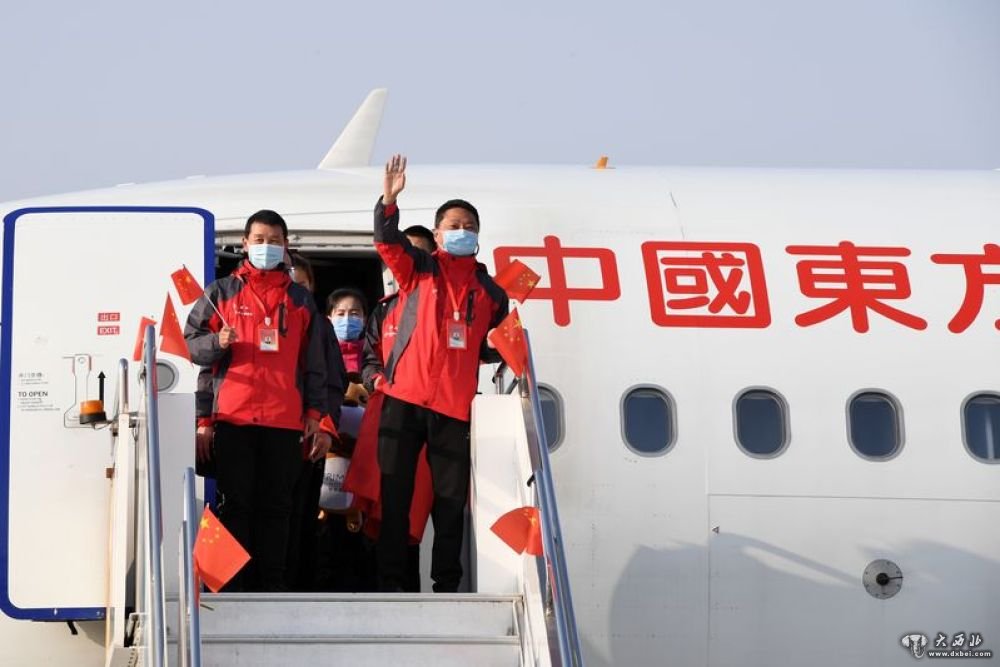

我去了西北,起先我们还经常写信。后来当我决定要坦白交待后,就坚决断了跟她的联系。

她有没有恨过我,我不知道。40多年后见面时,何明玑没有提起,我也没有再问。

上海堂兄转来一封信,“舅舅”大力称赞我这个“外甥”

64军速成中学在离宝鸡15华里的陈家村。学员都是20来岁的排连干部。到部队第一件事,我就用糖水密写了一封信,报告香港联络点,说明我已到达速成中学。

药水早被我扔到海里了。糖水、牛奶都可以写密信,干了以后字迹消失,上头再写平常的家信:“舅舅你好……”收到信放在火上一烤,隐掉的字迹又会冒出来。

当时双方的谍报工作非常复杂严密,我至少要让“组织”信任我啊。为了表明自己的忠诚,我在天上看到燕子式飞机,也凭主观推断,说是东北制造的,作为情报汇报过去。

这样做,还有个原因是想要些钱。一个月300万人民币,相当于现在的300块,寄到上海堂兄那里。两个月后,上海堂兄转来一封信,是香港站的,“舅舅”大力称赞和鼓励我这个“外甥”。

我接信后,天天晚上做噩梦。那时阶级斗争非常严酷,我开始还梦想着,对台湾藕断丝连,在大陆长期隐伏,可1950年底,镇压反革命运动开始了。国民党败逃台湾后,留下来的特务、土匪、恶霸、反动分子,通通被消灭。

我命大啊!如果不是我坦白交待得早,再给我10条命,都早没了!

我庆幸自己早交待了一步,否则,生的就是他,死的就是我

1952年,“三反五反”运动来势很猛。我被吸收为打虎队成员,任务是每天早晨向贪污分子攻心喊话。

有个生动的事例:我们64军军长在全国解放以后,回了一趟江西老家,就因为来回坐了飞机,现在要算他的浪费账。军长这时还在朝鲜战场上呢,也被扣上帽子,白天指挥打仗,晚上接受批斗,跟了他十多年的贴身警卫员也被勒令离开,军长连打水、扫地都要自己动手。

我联想到自己,还能苟活多久呢?总有一天会被揪出来,下场只有死!不行,我不能去死。

经过深思熟虑,我向同房间的邹指导员说:“指导员,有空吗?我想谈个问题。”

“是不是团里的事?暂搁一搁。”搞运动,指导员忙得连吃饭都顾不上。

我一夜没睡着,第二天精神恍惚,熬到晚上又找指导员:“我有问题要交待。”

“怪了,刚参军不久,难道就贪污不成?”

“不,我是派遣特务!”

指导员吓了一大跳。不过他到底是指导员,拉了一张椅子,强作镇定地说:“坐下,慢慢说,不要激动。”

我是坦白交待了,可“石牌训练”的事谁来证实呢?张丹秋,这时就成了我的竞争对手,这是在生与死之间的赛跑。

我对指导员表示,我已暴露,当务之急是抓人。

凭着离台前获知的张丹秋那一点点线索,能抓到他吗?那么大的天津,无详细地址,怎么找?我也很担心。万一抓不到张丹秋,我就死无对证,下场如何也就难说了。

但我坚信,在人民战争的汪洋大海中,这根“针”是可以捞到的。

果然,有一天,我突然看到《人民日报》第三版上,有一个醒目的直标题。正题是“张海棠就地正法”,副题是“披着人民教师外衣的特务分子”!

我的眼珠一下子盯在上面,“本报天津讯,张海棠又名张丹秋……” (责任编辑:鑫报)