林则徐

龚自珍

没有机会拯救这个国家,却又深刻洞悉这个国家如何危若累卵,龚自珍变得更加敏感,更加偏激,乃至更加癫狂。三十多岁的壮年时期,龚自珍就以爱骂人、会骂人、敢骂人而著名骂人给他带来的唯一好处,恐怕就是第六次会试时终于得以金榜题名。

显而易见,龚自珍是那个时代的异见者,而且是一个无所顾忌的高调的异见者。虽然他曾感叹“避席畏闻文字狱,著书都为稻粱谋”,但他对时政的批评却无所畏惧。这种无所畏惧,引来了关心他的朋友们的焦虑,怕他因过于激烈的言论被当局处分。如常州庄绶甲就担心他的《乙丙之际箸议》太尖锐,会给他带来不测之祸,写信劝他删改。但龚自珍不以为然,以一诗作答:“诗格渐卑庸福近,不知庸福究如何?常州庄四能怜我,劝我狂删乙丙书。”与龚自珍齐名的魏源也对龚自珍稠人广座之中好议论时局提出警醒,希望他明哲保身,学会低调,“吾与足下相爱,不啻骨肉,常恨足下有不择言之病”,并告诫他,朋友之间的促膝交心与社交场合的应酬是完全不同的,切不可在大庭广众之中乱议朝政。至于比龚自珍更年长也更传统的老文人诸如王芑孙,则直言不讳地多次写信批评他,说他诗文中的指斥“上关朝廷,下及冠盖,口不择言,动与世忤,足下将持是安归乎”?然而,委婉的劝说也好,激烈的批评也罢,都难以更改龚自珍的直率心性。因而,在19世纪上半叶的京城,龚自珍的存在总是显得不合时宜,这也就难怪他的仕途总是极其不顺利。可以说,龚自珍因不得志而激烈批评时局,而他对时局的激烈批评又反过来使他更加不得志。他被正人君子视为异端,他的理论被正人君子当做歪理邪说。其情其景,就如同在瞭望台上的人看见了自己所乘坐的船只,正在撞向前方的礁石,但是,当他大声呼喊,大声提醒时,却无人理睬,甚至把他当成疯子和受虐狂加以嘲笑。这个看见礁石的人,不仅是孤独的,也是绝望的,愤怒的。

龚自珍对他所生活的时代和国家的批评与指斥,使他与主流社会格格不入,而他的行事风格与做派,又让普通人对他感到难以理解。张祖廉的《定庵先生年谱外纪》中记载说,龚自珍宽额头尖下巴,双目似炬,虬须如戟。当他喝高了,喜欢用一只手拍打另一只手的手腕。每当与朋友纵谈天下大事,“风发泉涌,有不可一世之意”。当时京城里的普通老百姓和士大夫,都把他称做龚呆子。张祖廉还讲到,龚自珍在京城做官时,曾经乘一辆驴车独游丰台,在一片芍药花深处席地而坐。大约是独饮无聊,龚自珍拉住一个过路的体力劳动者共饮。酒至半酣,他纵声高歌,把芍药花的花瓣都震得掉了下来。

如同中国史上不少天姿聪慧而又具备政治敏感的知识分子一样,龚自珍在天下人昏昏欲睡之时,率先察觉到了社会总崩溃的危机不可避免。但是,尽管他自视甚高,他其实也没法给这个奄奄一息的国家开出有效的药方。

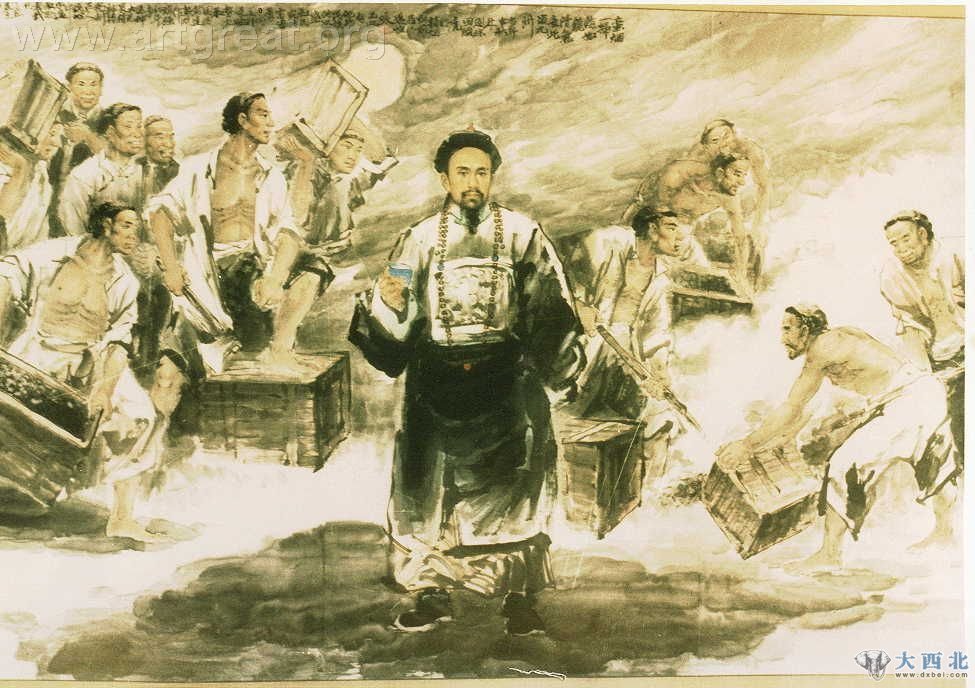

林则徐是与龚自珍生活于同一时代的另一伟大人物,多年来,在字正腔圆的教科书里,这位严肃的伟人被我们视为民族英雄加以膜拜。和龚自珍来往较多的朋友中,就有后来谥号文忠的林则徐。林则徐长龚自珍八岁,却早于龚自珍十八年中进士。与龚自珍身处闲曹郁郁不得志相比,林则徐中进士后即进入龚自珍梦寐以求却无法梦想成真的翰林院。作为高级干部的储备,林则徐从翰林院外放后,很快就升任为总督这样的封疆大吏,而龚自珍仍然在京城做一个有之不多无之不少的小京官。

当林则徐被道光任命为钦差大臣,前往广东禁烟时,龚自珍以为自己为国效力,施展自身才华的机会到了。因为林则徐是他的朋友,而且是对他的才华表示欣赏的朋友,为此,他在林则徐赴广东前,写了一篇《送钦差大臣侯官林公序》。在这篇文章里,龚自珍为林则徐出谋划策,并希望他以两年为期,能够“使中国十八行省银价平,物力实,人心定,而后归报我皇上”。除了纸上的议论风生,龚自珍更大的心愿是跟随林则徐一起去南方。但是,林则徐回信拒绝了龚自珍:“至阁下有南游之意,弟非敢沮止旌旆之南,而事势有难言者。”那么,林则徐不愿带龚自珍同去广东的“有难言者”到底为何呢?

林则徐与龚自珍地位悬殊却能成为朋友,在于他们互相欣赏,但互相欣赏之外,他们有着本质区别:林则徐是名臣,是段玉裁曾勉励龚自珍为之奋斗的名臣;龚自珍是名士,是被段玉裁告诫过勿愿为之的名士。作为名臣,林则徐是传统意义上的忠臣:干练,严谨,廉洁;作为名士,龚自珍尖锐,疏狂,偏执。一个身负皇上重托以公忠体国自诩的名臣,必须考虑一旦有这么个口不择言,早已被视为官场刺儿头的名士在身边,将会对自己要做的大事产生什么样不可估量的影响。换言之,林则徐对龚自珍的异见抱有充分的戒意,虽然这种戒意不带任何敌意。因而,即便龚自珍写下的对策真的是有的放矢,谨小慎微的林则徐也不一定会带上龚自珍。更何况,龚自珍的这篇序文里写下的对策,其实并不见得就有多么高明。比如,他提出要断绝和西方国家的一切经济往来,以免国内白银外流;又比如,他认识到火器的重要,却建议林则徐按照两百年前明朝胡宗宪的《图编》进行仿制。诸如此类,都证明了龚自珍虽然最先意识到衰世的不可避免,虽然有拯救衰世的理想与愿望,却不具备拯救的才干与能力。对落入时光中的每一个人来说,无论他是怎样不世出的伟人,其实都生活在局限中。唯有局限,方才成其伟大。

在举世皆醉的混浊时代,最大的痛苦莫过于做一个清醒的旁观者。“凭栏一片风云气,来作神州袖手人。”陈三立的愤激之语,同样适用于龚自珍。当龚自珍在1839年暮春,雇了两辆驴车,一辆拉着他的诗文,一辆自坐,黯然离开生活了将近二十年的京师时,这个年方四十七岁,却已走进生命暮年的诗人已然明白,他这一生,已经远离了外祖父愿望中的名臣与名儒,而沦为一个不折不扣的诗酒自娱的名士。此后的他更加绝望和轻狂,诗与酒,美人与剑,这些物什伴随了他孤寂的晚年。他时常把酒狂饮,语出惊人,有时则登高极目,涕泗纵横,观者莫不动容。正是目睹了治世不可再而衰世不可免的宿命,这位狂者开始极端地呼吁:那就让天下大乱吧。面对这个既没有才相才将,甚至连才偷才盗也没有的病态时代,龚自珍因为清醒和先觉,远比那些箫鼓笙歌里的醉者更为苦痛迷茫。

(责任编辑:陈冬梅)