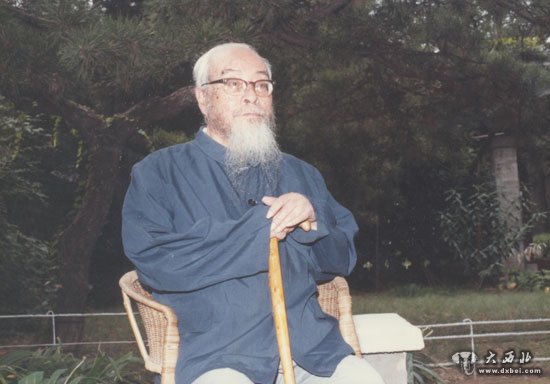

赵朴初说梁漱溟"望之俨然,即之也温".前面四字是不用说的:他晚年最为流行的一张照片,戴着家居小帽的,几乎被当作他的标准照了,照片中的梁漱溟双唇紧抿,嘴角向下,镜片后的双目炯炯,凛然不可犯。---其"俨然"可谓一"望"而知。

我辈没有接近的机会,他"即之也温"的那一面当然无从领略。子夏所谓"君子有三变:望之俨然,即之也温,听其言也厉",有儒家风范的人物中,常见到这一型。这里面混合着身份意识,也有对场合、对象的拿捏。大体上,后一面更见于平日的待人接物。但梁在这上面也与众不同。比如他自奉甚俭,常周济需要帮助的人,从不图回报,但对条件尚好者,借的钱必追讨回来,因要帮助更需要的人。周济他人,原本属于"温"的范畴,这里他行来则又见出不苟的"俨然"了。

他的霭然长者之风,我们可以从他学生的回忆里听到许多事例。至于"望"与"即"之间的转换,我觉得晚年他与冯友兰"相逢一笑"的晤面是最有意思的。二人都是大儒,且都是有使命感的。但在"批林批孔"中的表现却是天差地远。一个以"虽千万人吾往矣"的勇气拒不从命,一个则违心跟了风。虽是老友,梁对冯自不能原谅。1985年,值冯九十华诞,举家宴,宗璞奉父命电话邀梁出席,梁一口回绝,且去信说明理由:"只因足下曾谄媚江青,故我不愿参加寿筵。"语气斩截,不稍假借,很是"俨然".后冯寄赠《三松堂自序》,又修书认错,信中有"应该实事求是,不应该哗众取宠。写文章只能写我实际见到的,说话只能说我真想说的",如是则"不会犯批林批孔时期所犯的那种错误"等反省语,恳请暮年一晤。梁即回心转意,要亲往冯宅晤面。冯虽仅小梁两岁,当年在北大读书时却听过梁的课,且意甚诚,结果还是在宗璞陪同下登门访梁。晤面的时间不短,梁不会不想到批林批孔事(何况此前不久还为此不无耿耿),然面对面之际,对那段过节却只字未提。一方面固然是冯已悔过,另一方面,也是顾及老友的颜面吧?

其间,宗璞插言,感慨"中国知识分子既无独立的地位,更无独立的人格,真是最深刻的悲哀",且发问:"我们习惯于责备个人,为什么不研究一下中国知识分子所处的地位,尤其是解放后的地位?"后一句隐有为其父辩白的意思,而梁漱溟正是对冯厉辞峻责的人。可想而知,宗璞的话梁漱溟是断断不会认同的,然他也就默尔而息。这里,虽有冯认错之前与之后的差别,"望"与"即"的不同,也是一个因素吧?