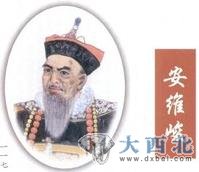

安维峻(公元1854年--公元1925年)字晓峰,号盘阿道人,甘肃秦安县人,清代著名的谏官。光绪年(公元1880年)中为进士,选翰林院庶士,1893年任福建道监察御史。安维峻性情耿直,不阿权贵,中日甲午之战前夕,支持光绪皇帝为首的主战派,连续上疏六十五道,最著名的是《清诛李鸿章疏》,1894年《请明诏讨诿法》。安维峻之上书声震京都,却因言获罪,被革职发派张家口军台。京城时人以“陇上铁汉”四字相赠,大刀王五及京城应考文人为之送行。1899年后,安维峻主讲陇西南安书院,在家乡办学,辛亥革命中任京师大学堂总教习。总攥有《甘肃新通志》(100卷),著《谏垣存稿》、《望云山房讨集》等5部。

安维峻二十二岁中举人,光绪六年 ( 一八八○年 ) 二十七岁中庚辰科士,任翰林院庶吉士,后授编修。他一生气质清廉,品性耿直,不阿权贵,不结朋党,仕途不畅。直到光绪十九年十月,才调任都察院福建道监察御史 ( 六品京官 )。时正值中日甲午战争前夕,对日本军国主义的入侵,清王朝内部发生了严重的分歧。光绪皇帝主战,慈禧太后主和,斗争很激烈。当时掌管军政外交大权的直隶总督李鸿章是慈禧太后的主要支持者,主和派的中心人物。安维峻面对国家民族危亡,出于忧国忧民,不顾个人安危,与投降派展开了坚决的斗争。他以都察院福建道御史谏官的合法地位,在十四个月的任职内接连给清政府' 上呈奏疏六十五道,直接呈奏光绪皇帝的有六十三道。他对严重的民族危机,不顾个人安危,义正辞严地抨击了慈禧太后、李鸿章等主和派卖国投降的罪行。特别是光绪三十年 ( 一八九四年十二月,奏请光绪皇帝《请诛李鸿章疏》,忧国忧民,激昂慷慨、激动人心,声震天下。这份奏章中,列数了李鸿章祸国殃民的罪行,斥责李鸿章平日挟外洋以自重,当倭寇来犯时,『其不欲战,固系隐情』,甚至『接济倭贼煤米军火,日夜望倭贼之来闻胜则怒气而对我军之粮饷火器,则『故意勒扣之』; 『有言战者,动遭呵斥,闻败则喜,闻胜则怒』正气凛然地提出:杀李鸿章以振奋人心 ! 他泣泪陈词' 义正辞严地指责了慈禧太后听信卖国奸臣李鸿章与太监李莲英干预朝政、专权误国的丑恶行径。他说 : 『皇太后既归政皇上矣,若犹遇事牵制,将何以上对祖宗,下对天下臣民 』又说:『至李莲英是何人斯,敢干政事乎? 如果属实,律以祖宗法制,岂可复容 』一针见血地指出了慈禧牵制光绪皇帝行使国家政权的隐私。他还说天下,如是而将士有不奋兴,贼人有不破灭者,即请斩臣,以正妄言之罪』。

安维峻的这道奏章,震惊了当时的朝野。慈禧阅后,勃然大怒,立下谕将安维峻交刑部严加惩处。光绪皇帝惟恐慈禧太后借此大兴丰狱,大开杀戒,杀害主战派的爱国志士,有意保护安维峻,但又爱莫能助,便在当日果断地以皇帝身份颁发了一道圣旨:『近因时事多艰,凡遇言官论奏,无不虚衷容纳,即或措词失当,亦不加以谴责。其有军国紧要事件,必仰承皇太后部训遵行,此皆联恪恭求治之诚心,臣民早应共谅。乃本日御史安维峻呈进封奏,托诸传闻,竟有皇太后遇事牵制,何以对祖宗天下之语,肆口妄言,毫无忌惮 ! 若不严行惩办,恐开离间之阶端。安维峻着即革职,发往军台赎罪,以示傲戒,钦此。』光绪皇帝这道圣旨,显然是为营救安维峻的生命。但他又怕慈禧加责袒护之罪,便立即召集大臣共同商议,把处分安维峻的决寇奏请皇太后定案。慈禧太后闻奏后大怒说:『即此足了事耶 毋乃己轻 ! 』这时恭亲王奕 ( 道光皇帝第六子,光绪皇帝的伯父 ) 跪奏说:『本朝一一一百年,从未杀谏臣,乞太后原之。』经诸大臣奏劝,太后怒意『始为稍解』。这才决定将安维峻革职发往张家口军台,效力赎罪,始免除了安维峻的杀身之祸。

有关处理安维峻的经过,本属宫廷内部事件。孙主喧《忘山庐日记》有载,光绪二十年十一一月初五日记云 :『新吾言:安晓峰事,天子实为援手。盖上见其奏大惊,急召见大臣,拟旨毕,始并其奏呈太后览……』这壁的『新五口气即两广总督李瀚章之于李经亩。李瀚章为李鸿章之胞兄,与孙宝后一皆系至亲。光绪帝保护安维峻一事,本是宫廷内部之事,外人无从得知。但李经余自由于社会关系特殊,竟获悉事件内情,并透露给孙宝喧,孙复写入日记,因此得以流传。

安维峻刚正不阿,不畏权贵,冒死直谏,舍己为国的正义行动,获得了圭大夫及人民群众的广泛支持与同情。梁启超将安维峻被革职充军事件称之为『西后剪除皇上羽翼第一事也』。《清史稿·安维峻传》载:『维峻以言获罪,直声震中外,人多荣之。访问者萃于门,钱送者塞于道,或赠以言,或资以阳州,车马饮食,众皆为供应。抵戍所,都统以下比白敬以客礼,聘主讲抡才书院。』在他被滴贬离京临行时,京都好友,特地选择了杨继盛故宅松简庵为他钱行,流涕相送。士大夫们还作画、作序、作诗奉赠送行。有一友人赠联云:『一不学金人,斯为铁汉; 暂留西域,终讨北洋。』乌里雅苏台参赞大臣志锐 ( 伯愚 ) 特于刻『陇上铁汉』印章一枚相赠。从此,『陇上铁汉』遂传遍全国。

安维峻离京时,京师著名侠客『铁胳膊王五』 ( 名王子斌,别号大刀王五 ) 等人,主动亲来保镖,并奉赠车马行资。甘肃赴京参加会试的侯乙青、李叔坚 ( 于锴 ) 亲自护送安维峻至张家口。李叔坚曾作《送安晓峰先生出塞》七律四首相送,其中云 :『己拼一死答君亲,补牍重看泪转新。训政由来遵圣母,狂言何意有孤臣。』『羽书昨夜达甘泉,横海楼船塑渺然。杜牧罪言难再继,公超雾市至今传。』

在五年的访戍生活中,安继峻始终不忘君恩,一片赤诚报国之心不泯。如他《步杨忠憨公韵率成五古二首》诗一瓦:『国贼讨未成,遗恨长终古。他生犹谏宫,褒阙五口其补。』『臣罪本当诛,旷典空前古。平生未报恩,付与儿曹补。』

清光绪十九年(1893),一份满纸义愤、铁骨铮诤的奏疏,从东南沿海的福建直抵大清王朝的金銮大殿,如同万钧雷当空炸裂,顿时朝野震惊,因为这份奏疏的刀锋,直逼权倾一时的直隶总督大臣李鸿章和恩威并重实握皇家大权的慈禧太后。这份奏疏就是威震天下的《请诛李鸿章疏》,上疏者便是被誉为“陇上铁汉”的都察院福建道监察御史、甘肃秦安神明川(今西川乡农民村)人安维峻(字晓峰,号阿道人,生于1854年,卒于1925年)。

俗语道:“乱世出英雄”。但窃以为“乱世见英雄”这句话放在安维峻身上,方见其英雄真本色。

幼年时,安父因三次乡试不第,遂绝意不仕,一心在家耕作,兼授子侄功课。安维峻自小便受到其父的严格教育,同治十二年(1873),他十九岁时,应试考取第一名,得拔贡生,以七品小官在刑部供职。光绪元年(1875)8月,左宗棠以陕甘总督资格,监试陕甘分闱后的甘肃第一次乡试,应试者3000余人,安维峻考取第一解元,光绪六年(1880)朝考为进土,选翰林院庶吉生,三年后,授编修。光绪十九年(1893年),任都察院福建道监察御史。

此时的中国,当政者昏聩无能,软弱又自负。为臣者欺上瞒下,唯求一己之富贵和荣华阿谀奉承,买官鬻爵,偷机钻营,谁愿负国家之重轭?谁又愿承民众之艰?况且中日甲午战争一触即发,是心向主战的光绪皇帝,还是主和的慈禧李鸿章之流,成为区分朝臣有无道义之心的风向标。福建道监察御史这一六品官职,是安维峻任翰林院编修十年后方才被授得,而正是在这种情况下,他以鲜有的勇气和刚直,在短短的十四个月的任期内,连续六十五道上疏,直言谏诤。其中最著名的就是《请诛李鸿章疏》:“李鸿章平日挟外洋以自重,固不欲战,有言战者,动遭呵斥,闻败则喜,闻胜则怒。中外臣民,无不切齿痛恨,欲食他鸿章之肉。而又谓和议出自皇太后,太监李莲英实左右之。臣未敢信。何者?皇太后既归政,若仍遇事牵制,将何以上对祖宗,下对天下臣民?”最后,义正严辞地提出要将“倒行逆施,接济倭贼”的李鸿章“明正典型,以尊主权而平众怒”。如此直呈国情、代言民意的奏疏一俟入宫,其结果可想而知。恼羞成怒的慈禧一道令下将安维峻交由刑都严惩,后经光绪皇帝曲意回护,方得幸免一死。安维峻因此遭革职,被发往张家口补过赎罪。但由此愤书一呼,安维峻“声震中外,人多荣之,访问者萃于门,饯送者塞于道,或赠以言,或咨以赆,车马饮食,众皆为供应。抵太所,都统以下皆敬以客礼,聘主讲托才书院”(《清史稿》)。

光绪二十二年(1896),李鸿章签订卖国的《中俄条约》,流放中的安维峻痛情难禁,连睡梦中都发出“此疏纵死必上”的呼喊,尔后又奋笔写下他刚直不阿的长吟:国贼讨未成,遗恨长终石。

他生犹谏官,衮阙吾其补。

后来也有一身铁骨热血的鲁迅先生盛赞他是“中国的脊梁”。光绪二十五年(1899),也就是遭流放五年后,安维峻被释回乡,先在陇西南安书院主讲,后于家乡办学修道。光绪三十四年(1908),应聘总纂《甘肃新通志》共100卷81册。辛亥革命前夕,任京师大学堂总教习,撰写《四书讲义》四卷。宣统三年(1911),复归故里,在此期间,也就是他的余年里,整理刊印了《谏垣存稿》四卷、《望云山房诗集》三卷、《望云山房文集》三卷等诗文集。

民国十四年(1925),安维峻终老于家乡柏堂山庄,享年七十二岁。《清史稿》载:“维峻祟朴实,尚跤履,不喜为博辨,尤严义利之分。归后退隐柏堂,杜门著书,隐然以名教纲常为己任。每谈及世变,辄忧形于色,卒抑郁以终。”——个刚正耿直一生的人,抛却身家性命而不顾、勇赴于国难的人,一个热血的人,面对满目疮痍、战伐四起的山河城垣,怎会安然阖目?

安公卒难瞑目,也是他身上那铁骨鸣响下已、热血难以冷却的结果,这不免让人想起宋代陆放翁的警语:“王师北定中原日,家祭无忘告乃翁。”

(责任编辑:陈冬梅)