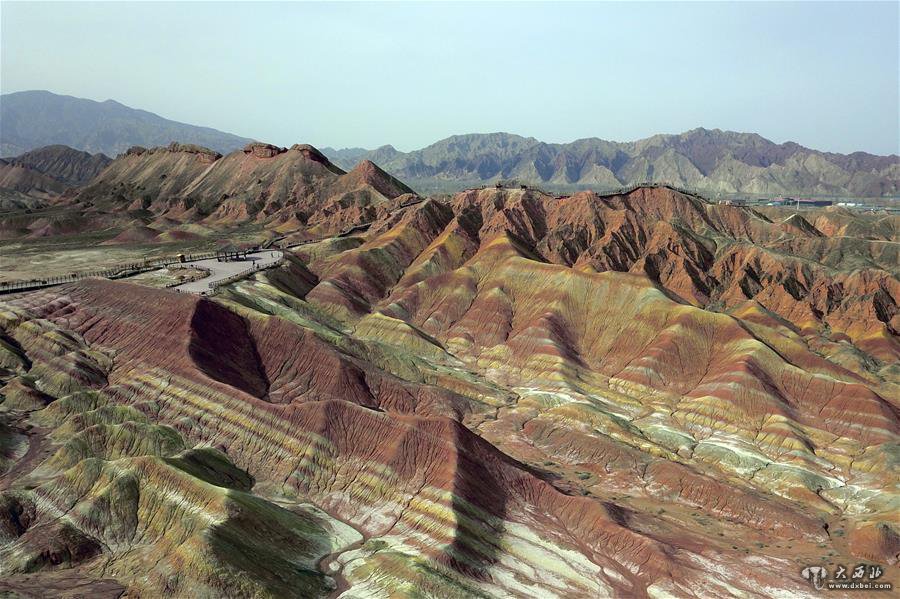

离开兰州,我坐上汽车,向礼县方向——那个史称西垂古邑的地方奔去。时值深秋已有了几分寒意,几分萧瑟。道路两边的山峦上树叶变得金黄,偶尔也有一丛橘红,在一片深绿中格外妖娆。车出天水市区,沿316国道拐进天水至礼县的徐礼省道行不多远,便进入西汉水流域。西汉水是嘉陵江的支流,嘉陵江却因西汉水而播名。据专家考证:嘉陵江是由汉水流经礼县的西垂陵园而始得其名。不知不觉间,已从黄河流域跨进了长江流域,然而景色却没有大的区别,仍然是满眼的黄土沟壑和起起伏伏的山丘,并不是想象的那样分明。

汽车穿行在礼县的山间河谷,仿佛在历史的时空隧道里,秦风残月、干戈林立、严刑峻法、开疆扩土、快意恩仇,三千年烽烟像过电影一般浮现在脑海里,耳边回荡起“秦王扫六合,虎视何雄哉”的声音,眼前是壮观贫瘠的黄土扑面而来,一座座城池被攻陷,一顶顶王冠落地,一群群王族宦官失魂落魄,一捆捆书籍化为灰烬,火光映衬下的天空变得怅然而愤怒……似乎大秦帝国的战马军车刚刚从这里驰过,沦为刑徒的六国君臣刚刚从这里经过,大变革家商鞅的身影就在眼前,那坚毅而执着的眼睛炯炯有神。我分明从那路边飘来的花草味中嗅到了一丝丝帝业的豪气和血腥味儿。

保西陲、秦公墓、非子牧马、盗墓风波、考古大发现。我把所知道的有关礼县的东西梳理了一遍,汽车已驶入礼县的盐关盆地,眼前豁然开朗,登上祁山堡,正值中午时分,但见西汉水由东向西流去,阳光照耀下的河面白光点点,宛如一条银色的玉带,礼县县城仿佛熟睡乖巧的婴儿,躺在西汉河的怀抱里。在我看来,天下江流向东,但凡河水倒流之外,大多是藏龙卧虎的风水宝地。放眼望去,环山含翠,四野泛金,左手秦岭山脉,右手岷山逶迤,山谷间飘来几片白雪,薄雾弥漫下的村舍若隐若现透出几分沉寂,哦,创造大秦帝国伟业的摇篮,《诗经》中描绘的虚幻迷离飘渺的人间仙境,我来了。

二

在礼县,我把新修的滨河大道的栏杆拍遍,寻觅远逝的先秦印记,回味历史的嬗变,风也萧萧,雨也潇潇,却不见牧马萧萧和战车萧萧,远古的一切都失却在茫茫烟云之中,我只能从那历史的残片去识认前朝的辉煌,从那猎猎风中去感受浅吟低唱的歌,去感悟历史、感悟陇蜀、感悟文化的力量和文明的进程。

感悟也是生命的一部分,我对秦人的一点了解缘于我的老师,老师是甘谷人,40年前,我坐在大学的课堂里,听他用浓浓的甘谷口音朗读《诗经·秦风》,望着老师白发苍苍,历经人生而不改乡音,听他朗读觉得特有韵味特带劲儿;“有车邻邻,有马白颠。未见君子,寺人之令。”“蒹葭苍苍,白露为霜。所谓伊人,在水一方。”“谁从穆公?子车奄息。维此奄息,百夫之特……”《秦风》被誉为诗经中最优美,最具旋律的诗篇,主人(秦仲)乘车去拜见国君,轿车上的铃声叮当,白额头的骏马威风凛凛,牧场上牛羊成群,情人对歌,一幅其乐融融的田园生活。可是,诗歌创作于何处,似乎谁也说不上来,这就留下了史前先秦子民与自然息息相通的天籁之声找不到出处的文学遗憾和千古之谜。

而让我真正知道《诗经·秦风》发源创作地的是著名考古家祝中熹先生。十多年前,我主持编辑《陇上珍藏》一书,承蒙祝先生的赐稿,才从他写的《礼县:秦始皇先祖长眠于此》等文章中得知秦人的故乡——也是《诗经·秦风》的产生之地在礼县。

秦风中的思绪碎片是历史的链接。哦,礼县,拂去历史的尘埃,捡一片破碎的瓦当、陶片、残剑、铁器、古币,撕一朵天边的白云偎依在身旁,听翠峰山诉说往事意象,也去触摸一下历史深处的激荡与悲怆。

礼县,古为羌人息居之地。羌,就是“西方的牧羊人”。羌人传为炎帝的后人。生活在中原农耕文化和西域游牧文化结合部。大约在3000年前,礼县一带上演着周王朝和羌人的“拉锯战争”,今天你打过来,明天我打过去,秦人就生活在这个拉锯战的地区。关于秦人起源,一种说法是土生土长的羌人土著,一种说法是秦人东来说,即秦人是颛顼的后裔。颛顼是黄帝之孙,学界大多支持后一种说法。其实,秦人先祖是当地土著还是黄帝的后裔,在我看来并不重要,因为即便就是“当地土著”,也是炎帝之后的羌人族。中国古帝族系至今是个说不清楚的事,重要的是秦人在此建功立业的过程。《秦本纪》载:“玄孙中潏,在西戎,保西垂。”自中潏始,经儿子蜚廉、孙子恶来,降至六世孙大骆的150年中,秦人贯彻亲周联戎的方针,赢得了安邦立业的战略时机,成为关陇地区的显族。这一时期,秦人在西汉水河谷地带农耕放牧、晒盐种谷,奠定了经济繁荣的基础。

《秦本纪》又载:“非子居犬丘,好马及畜,善养息之。犬丘人言之周孝王,孝王召使主马于汧渭之间,马大蕃息……于是孝王曰:昔伯翳为舜主畜,畜多息,故有土,赐姓嬴。今其后世亦为朕息马,朕其分土为附庸。邑之秦,使复续嬴氏祀,号曰秦嬴。”非子是大骆的庶子,因养马而得到周王的赏识,给他封了一块可以筑城的土地,所谓“附庸”,是低于卿大夫的封邑,就连向周天子进贡的资格都没有,只依附属于某一个诸侯。周天子以“附庸”名分承认非子一族的嬴姓身位,保存了秦人氏族的火种。当大骆一族被犬戎灭亡后,非子便扛起了复秦兴族室的大旗。

秦仲是非子的第二代世孙。当戎人周攻西陲之时,秦仲并未出手相救,眼睁睁看着大骆一族被戎人杀死。秦仲对周王朝是忠心耿耿,而对自己的本族则不施援手,他只知道为周王卖命,结果在伐戎战争中,连自己的生命也搭进去了。秦仲战死,他的五个儿子在周王的援助下,继续与戎族作战,后被封为“西垂大夫”。当时,周王朝与戎狄部落连年征战,秦人便被当做一枚抵挡强敌的棋子,周王朝强大时,就被搁在一边,周王朝势弱时,便被派上了用场。此时秦人的地位有些尴尬,在戎狄眼中他们是周王的“帮凶”,在周王眼里他们不过是“挡风墙”而已。到了西周末年,由于戎狄势力增大,中原大乱,周王朝岌岌可危。公元前770年,周幽王荒淫无度,宠幸褒妃,点燃烽火戏弄诸侯,结果丧失人心,城池沦陷。秦襄公率部救周,复派兵护送新君周平王东迁。周平王为感激襄公的功绩,封襄公为诸侯,又赐封岐山以西之地。自此,秦国成为真正意义的西周诸侯国而登上了历史舞台。秦襄公是秦国历史上的一个重要人物,《史记》中多次记载了“封侯”一事。此后,秦人利用封王之便,不断发动战争扩疆拓地,最终成就了统一中国的大业。

从始祖至建立大秦帝国漫长岁月中,秦人与戎狄发生了不计其数的战争。而战争的中心都是围绕西垂展开的。西垂在秦人心目中,不仅仅是祖先的封土,也是赖以维系部落氏族的精神家园。

无论是与戎人还是关陇势力作战,只要有了西垂,秦人就能进可攻,退可守,处于军事上占天时地利人和的有利地位,没有西垂就没有后来的大秦帝国。

整整一个秦朝,只有短短的14年(公元前221年——公元前207年),然而孕育它的时间长达千年。秦人几十代人的前赴后继,才换来了大秦帝国统一。

千年伟业一朝化为乌有,秦嬴帝国瞬间土崩瓦解,留给了人们多少悲怆的意蕴。一部秦人史,是一曲无头无尾的千古绝唱,一曲无休无止的壮美旋律,犹如铜钱的两面,一面是百折不回,励志创业的雄气,一面是滥杀无辜,血流成河的杀气,这两种复杂交织的现象,整整弥漫了两千年,也弥漫了整个地球。

历史是什么?是一种大道义、大境界,是一个民族的精神基因。寻找历史就是在寻找民族的身份识别密码和价值取向。浮华奢靡的煌煌秦宫,虽然化为了泥土、化为了青烟和符号,但是,秦人开天辟地的铁血雄风,倚天仗剑的英雄豪气,气吞八荒的雄才大略却与天地共存,无论是从时间和空间的角度都无法抹去。

在礼县的日子里,让我激动的不是牧马滩牛羊成群的田野风光,不是亲周抑戎扩疆拓土的征战遗址。而是在西垂这块土地上孕育和诞生过的一个国家,以及它何以对世界产生震撼古今、旷日持久的影响?

三

国家是什么?国家是一个阶级统治另一个阶级的工具。国家给人类带来战争和灾难,也带来秩序和安宁。国体、政体、国家结构形式,有多少个国家就有多少种解释;君主立宪制、联邦制、合众制、共和制显得各执其词而又五花八门。人类在建立国家约束行为的同时,也给自由的思维带上了桎梏。限制了天性的才智和创造力。

始作俑者,折戟沙丘;江水流远,源头何处?形形色色的“国家论”的精英们在苦苦探寻国家起源和国家制度的起源。

大约3000年左右,世界的一切都是浑天沌地。秦人在浑沌中摸索前行,他们创立了国家也创立了国家体制和国家结构形式。即中央集权的“郡县制”,国家政权、架构由中央、郡、县三级组成,从而结束了分封制,从制度上削弱诸侯的势力,保证国家的完整和统一。这一国体也是目前世界上所有国家的基本政体,换句话说,同地球上所有国家的政体都是以秦人国家模式为蓝本的,而礼县是秦人创建国家的发源地。

大堡山秦公陵园。我放眼四望,群山起伏,西汉水从它南坡脚下蜿蜒西去,怎么也想不到这个不起眼的土山包底下,竟然埋藏着几百个神秘陵墓。几座已经挖掘过的陵墓之上盖着几间简单的石棉瓦房子,盗挖陵墓留下的盗坑依稀可见。据介绍,土山上60%的陵墓已被盗挖过,剩下40%陵墓被保护起来。我在土丘间徘徊,我不是考古学者,并不会对遗址有太大兴趣,我在审视和想象埋在地下的2000多年的墓主,回味历史变幻,体味人生长短,感悟时空无奈。从书上我曾读到《秦公簋铭》云:“咸畜胤士,■■文武。”胤士即俊士,■,走貌,奔走效劳之意,表示秦国重视人才,天下才俊都纷纷赶到西垂为王室服务。也曾读到:“百乐咸奏,允乐孔煌”,铭文出自景公一号大墓的石磬,描绘出宫廷乐队演奏的盛大场面。在礼县文博馆,我看到出自元顶山陵墓的车形器,车舆上檐四角饰四只立鸟,盖两侧各蹲坐一个熊钮和跪着的人形钮,专家认定是运送灵柩的灵车,我认为是庆典用的礼宾车,也看到一套9枚的青铜编钟,风剥土浊,锈迹斑斑。

我在礼县的大街上任凭自己无拘无束地自由想象,咀嚼文明,品味历史,发思古之幽情,念天地之悠悠,享受一种久违的快感和惬意。推开一扇貌似古旧的四合院大门,想拣取远古的情怀和诗意的浪漫,可惜那些房子最老也不过两百年,不过,礼县的大街小巷还是有一份温情和一丝葱笼。清晨推开礼县宾馆十楼的窗户,一股清新温冷的空气钻进来,放眼远眺轻雾湿吻着山峦,从云中透过的阳光像神奇的画笔,把城市抹得亮一块,暗一块,俯看城池,灰红黑相间的瓦和林立的高楼,那盖在屋顶上的“小黑瓦”平添了一种高贵和神秘的气氛,眼前幻化出先秦时期的风貌。你看,从那小巷深处,从那“小黑瓦”的小院里,从那像烟画坊里,走出一双相依而行的羌女和秦男,他们走过留下一串串欢声笑语。街头的对面铁匠铺传出的铁器相击声很大,铁匠师傅从通红炉火中抽出铁器,放在铁砧上捶打着。那边的盐铺,摆满了雪白的食盐。从那深深的小巷中,走出身着弱冠长袍一群学士。我分明看见商鞅的身影,他坚毅而执着的目光中露出淡淡的忧郁,他是秦人的精神领袖,整整一个秦国依赖着他的智慧。西垂虽偏安一隅,却成了天下才俊向往的地方,他们从中原各地而来,西垂对他们如同凉州对晋朝才俊和深圳对当代青年一样有吸引力。

人类文明是智慧知识的产物,同时也是一种冲动的产物,智慧和冲动是改变的力量。也许正是那时的青年才俊的冲动,造就了礼县足以让人引以自豪的历史。

我朦胧的脑海中画出一幅先秦西河图:西河水畔,大山脚下,矗立着一座雄伟的城郭,城内有热闹的街市,物阜民丰,民风淳厚,过节的时候打秋千、买西瓜、送白盐、买新酒。国家的物质依托物是城郭,我在寻找我梦中的西垂古邑。

礼县有一种魅力,一种诱惑,有一种怀旧感和寻根感,古朴而沧桑,只有这片皇天厚土才解读一个王朝的悲情与豪迈,恢弘与兴衰。横扫六合,一统天下的王朝短命得叫人颤栗。王朝毁灭的同时也将王朝的历史掩埋得干干净净。那威震四海雄霸九域的王侯呢?那金碧辉煌九马四乘的宝车玉辇呢?那阵仗严整钟磬乐鼓的宫廷乐舞呢?那精艺绝伦无与伦比的祭祀礼仪呢?两千年没有了音讯,化为轻风飘向宇宙的深处去了。一代古邑,只剩下无尽遐思和空泛的概念。

我喜欢倾听民间传说和山村野史。在礼县我听到一个的传说:距礼县县城不远的地方有一个何家庄,何家庄的村头有一座大山,很早很早以前,大山山体滑坡,山崩地裂,惊天动地,从山上冲下的泥石流咆哮着冲毁了田野,阻断了西汉水,河水从此改道了。古西垂城郭就被全部掩埋在滑坡体黄土下。

初闻这个故事,我心中一阵兴奋。如果这个故事讲的是真事,那将是震惊世界的大事。古罗马时代最大的城市——庞贝古城和赫库兰尼姆城不就是火山爆发后掩埋而留存下来的吗?难道历史会重演?历史又为什么不能重演呢?

阳光灿烂,蓝天如洗,田野如画,我去了红河乡。那里有一座山,默默矗立在天地间,像沉默的老人一言不发,被称为是先秦贵族祭天的神山,在离神山不远处,有一片碧波荡漾的湖泊,名叫红河水库,它续写着秦人牧马的诗篇。我凝望湖面,与湖水交流,湖水无语、神山无语,骏马的嘶鸣已经呜咽,刹那间我感到一阵惊悸,一阵敬畏。

历史沧桑,时空苍凉。

回望神山,苍凉、肃穆,也许打开西垂古邑的历史密码就藏在它的手里。

礼县出土的文物