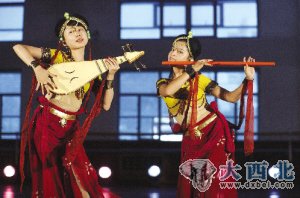

自从张骞开通丝绸之路后,原先很少往来的东、西方渐渐地喧闹起来,中原人惊异地品味着从西方“飘”来的新事物。

矜持的中原大地上,辉煌的宫苑大殿内响起异域的音乐旋律,让官员们兴奋不已。此时,正是隋唐时期。

隋朝吸纳外来音乐是有胆有识的,一下子就建立了九部音乐体系。其中两部来自西域,即龟兹乐和疏勒乐。到唐太宗时又引进高昌乐,共为十部乐。十部音乐中西域乐就占了三部。

精通龟兹乐的苏祗婆

西域乐舞中先拔得头筹的是于阗乐。于阗乐原本是塔里木盆地绿洲诸国中最古老的乐种,声名早已远播。《西京杂记》记述道:“戚夫人侍儿贾佩兰,后出为扶风人段儒妻……至七月七日临百子池,作于阗乐”。可见于阗乐早在汉初就已传入中原,成为长安宫廷乐队每每演奏的乐曲之一。

西域乐舞中的佼佼者还有龟兹乐,它独特的乐律对隋唐音乐理论产生了很大的影响。这就不能不提到一个叫苏祗婆的人了。现代人对他知之甚少,可在1500年前,苏祗婆不仅在西域名贯遐迩,在中原也声名远播。

公元6世纪,苏祗婆出生于龟兹国(即今库车)。此时的龟兹国作为西域政治、经济、文化、宗教活动的中心,和内地的交往日渐频繁。苏祗婆出生于音乐世家,父亲是古突厥族有名的音乐家。在父亲的熏陶下,苏祗婆小小年纪便弹得一手好琵琶,又精通龟兹乐律。

公元568年,北周皇帝迎娶突厥公主阿史那氏为皇后,苏祗婆和龟兹乐工也一起去了中原。在内地,苏祗婆演奏了大量的龟兹琵琶乐曲,让内地人倾倒在其美妙的乐声里。苏祗婆传输的龟兹乐律“五旦七声”,后来演变为隋唐燕乐二十八调。

《辽史·乐志》中说:“郑译得西域苏祗婆七旦之声……由是雅俗之乐,皆此声矣。”关于龟兹乐律影响戏剧音乐的情况,著名学者王国维在其《宋元戏曲考》一书中曾说:“而龟兹之八十五调,其中之二十八调尤为盛行。”

《旧唐书·音乐志》记载:“唐代十部乐中,就有天竺伎、安国伎、龟兹伎、康国伎、疏勒伎、高昌伎六部西域舞伎。”而龟兹伎中的许多乐舞之曲都出自苏祗婆之手。北周灭亡后,曾风靡中原的大师苏祗婆,不似往昔备受朝廷倚重,不得不流落街头,靠弹奏琵琶度日。生计困顿的音乐大师,把极富魅力的西域龟兹乐传播到中原大地,为古代中国乐律增添了别样元素。

在中原如鱼得水的白明达

差不多与苏祗婆齐名的西域音乐大师白明达也是龟兹人。他比苏祗婆更早到中原,大约是在隋文帝时期。西域乐舞在隋代开皇年间,依然“大盛于闾阁”,王宫贵族莫不以争相慕尚为荣。可当朝皇帝隋文帝对西域乐舞却怕的了得,面对“妙绝音管、新声奇变”的西域乐舞盛况,气得卧病了几日,连朝也不上了。他对群臣训诫道“众卿不提倡‘正声’,终日热衷于西域乐舞,怎么能振兴国风呢?又怎么让后代效仿呢?”隋文帝坚持复古,极力排斥少数民族音乐,试图用皇权手段压制西域艺术东渐,但此举毫无效果,西域乐舞仍在中原大行其道,兴盛不衰。

不久,文帝驾崩,其子杨广继位,号称炀帝。隋炀帝是位有名的风流人物,是个恣意追求享乐的君主,常常是“倦于万机”,不理朝政,擅长巡游,东窜西逛,弄得民怨沸沸、国库空虚。但他很喜欢西域音乐,非但不禁,还大力提倡。其实,他对音乐一无所知,只是听新奇、凑热闹。赋闲了几年的白明达成了炙手可热的人物,成了宫内的常客,整日演奏不辍。隋炀帝命他作曲,白明达以龟兹音乐为素材,潜心改编创作了十四首乐曲,首首中听,让 “音乐皇帝”更是魂不守舍,如痴如醉。听多了西域音乐的隋炀帝,也渐渐入了门,还对群臣说:“多弹曲,好比多读书,书读多了就能写书,听曲子多了也能作曲,说不准朕来了兴致,编个曲子让众卿开开眼。”

白明达改编的曲子叫“软舞”。这就是著名的《春莺啭》。名曰“软舞”,实则刚劲硬朗得多,白明达有意化软为刚,坚定不移地在音乐上率先进行了改革,使隋唐音乐在乐风上实现了脱胎换骨,更加适合大唐雄风。

隋炀帝对白明达说:“人说北齐皇帝偏爱西域人才,封曹妙达为王。如今,我朝统一了中原,朕一定也要重用你,你就努力作曲吧!”

白明达名正言顺地成了隋代的“乐正”,创作了大量歌曲。经历了隋炀帝、唐高祖、唐太宗、唐高宗两朝四代,白明达一直在宫中创作音乐。白明达与苏祗婆都在宫中掌管教习职务,在中原推广西域音乐更是如鱼得水。

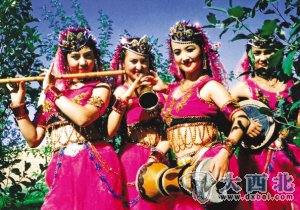

再掀热潮的疏勒乐

稍后进入中原的疏勒乐,又掀起了一股西域乐舞旋风。

疏勒乐乐风又与于阗乐、龟兹乐有区别。它的演奏乐器比较规范,有竖箜篌、琵琶、五弦、笛、箫、筚篥、答腊鼓、腰鼓、鸡娄鼓等十种,乐工十二人,也就是说,十二名乐工演奏十种乐器,是疏勒乐演奏时的定型编制。

疏勒乐的演奏,也颇有讲究。它有“歌曲”、“舞曲”和“解曲”三种形式。“歌曲”是专为唱歌伴奏的曲子,名为“亢利死让乐”;“舞曲”的专称叫“盐”,是吸收了突厥乐曲后改编的疏勒乐专用曲调,也有叫“疏勒盐”的。

疏勒乐是曲调缜密的套曲演奏,兼有声乐和舞蹈等多种乐舞元素。可以说,疏勒乐演奏起来,场面宏大、气氛热烈,更多几许富丽与奢华,自然受到宫廷和民间的格外垂青。

说到疏勒乐,不得不提及裴神符。

裴神符,又名裴洛儿,疏勒人,是唐朝著名的琵琶演奏家,又是著名的作曲家。从唐史记载得知,裴神符大约在唐高祖李渊在位时,就已担任了唐朝宫廷乐师。到太宗李世民时,裴神符依然受到器重。他以《火凤》为代表的三首名曲,作为唐代中原音乐“西”化的标志而出现,由此看出,西域疏勒乐舞对中原文化的丰富与发展有深远影响。

唐代汇集的名曲录中,裴神符的作品占据了一定的数量,尤以《火凤》影响最大。这是一首疏勒乐中的“歌曲”,曾被内地广为传唱,并被多次改编,在宫廷雅乐中属“阳春白雪”。唐宫廷乐“法曲部”中的《真火凤》、“胡曲部”中的《急火凤》,都是根据《火凤》改编才唱响的。而裴神符的《倾杯乐》,可能是根据当时阿拉伯(大食)乐曲改编的一首名曲,曲调激情迸射,如万马奔腾。

(责任编辑:陈冬梅)