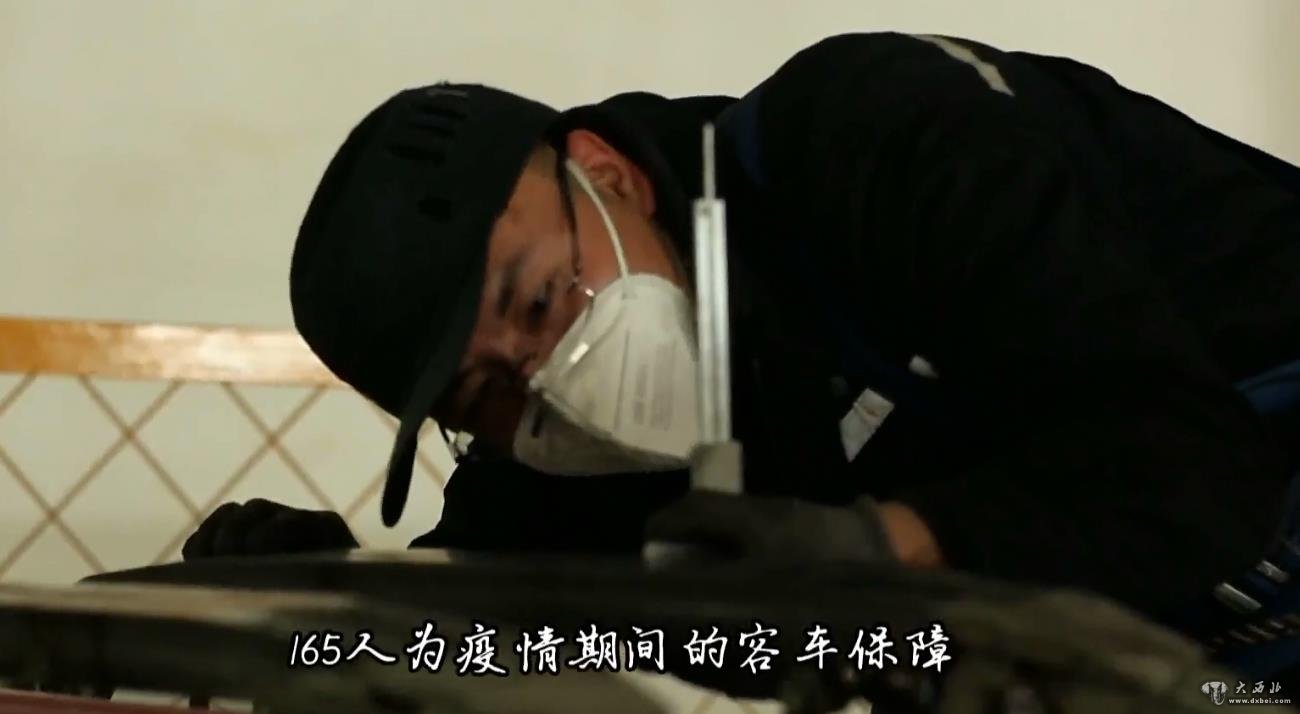

武威街头贤孝艺人

武威街头的贤孝塑像

静谧的村庄,传来丝丝缕缕如泣如诉的说唱声,像一柄柔软的刀片,慢慢割得听者的心都一齐痛了起来……这便是凉州贤孝,一种植根于我省武威市凉州区城乡及毗邻的古浪、民勤和金昌市永昌县部分地区的一种古老而悠久的民间曲艺说书形式。因其传承者都是失明者又被称之为“瞎弦”。

贤孝起始

元末明初活跃西凉

杜牧《河湟》道:“唯有凉州歌舞曲,流传天下乐闲人。”

在现存文献上所能看到的关于凉州贤孝的最早记载始于明代。有研究者认为,凉州贤孝的起源跟历史上“西凉文化”的繁荣有着密切的关系。凉州贤孝的内容,主要以述颂古今英雄贤士、烈妇淑女、孝子贤孙、帝王将相、才子佳人故事为主,寓隐恶扬善、喻时劝世、因果报应、为贤行孝等宗旨于其中,故名为“贤孝”。凉州贤孝又称“凉州劝善书”,据相关史料,它形成的历史至少可追溯到元末明初。

最早见于文宇记载的是明朝聂谦所著《凉州风俗杂录》,书中写道:“此时最盛行无如‘瞎弦’,每由瞽者自弹自唱,间有自语,调颇多,喜怒哀乐之情。择其最者而表之,然所示乐器已非琵琶,大多为弦子,亦有胡琴、唢呐之类……其音苍凉粗猛,殆为塞上古音,听之令人凄然,或曰‘瞎贤’。”

其中还记载了明英宗正统十一年(1446)七月,凉州一盲艺人“卖伎所唱《侯女反唐》、《因果报应》、《鹦鸽宝卷》等,此伎久盛于凉州,多为男女瞽者所事之。”由此可以推断,凉州贤孝在元末明初时就已形成并成为盲艺人四处演唱谋生的民间说唱艺术。

关于凉州贤孝的起源,还有秦始皇筑长城起源说、源于西夏说,但学者们经过研究,普遍认为凉州贤孝产生和形成于元末明初这一说法最为确凿。

奇特行规 眼盲者才能传承

从事凉州贤孝演唱职业的艺人,大多是盲人,特别是以先天盲者占多数。凉州贤孝收徒非常严格。先由中人作保,师傅一摸额二摸手三摸脚板。额宽则头大,头大则聪明,才记得住长篇大段的唱词。手细弹三弦易上手。脚板硬朗才吃得了走东串西这碗饭。此外还得有副好嗓子,一声亮出,四座鸦雀无声。

瞎贤学艺必然比常人更多艰辛。师傅一字一句教会了,然后送徒弟进地窖里诵读,记熟了练精了才能出窖。出来一唱,带着股深入骨髓的孤独感,伴着丝丝发自黑暗的凉气,余音袅袅,绕梁不绝。

为什么凉州贤孝这种地方小曲只传盲人呢?据说这和凉州东北乡一位姓盛的落第秀才有着莫大的关系。

盛秀才聪明俊秀,在读书的过程中,和村里一位地主的女儿好上了,赶考落第后,地主棒打鸳鸯,将女儿许配给了邻村的富裕人家,这女儿也是刚烈的性子,她竟然三尺白绫将那如花的生命终结了。心上人去世后,盛秀才日日悲戚,日子久了,眼睛哭的失明了。他心头满腔的遗憾悔恨无处发泄,只好化作口中的贤孝,声声哀苦犹如泣血黄莺。失明的他,也凭着贤孝有了口饭吃,他在选择徒弟时,发现眼盲者有异常灵敏的听觉,才能够将凉州贤孝中不经意流露的悲伤细致入微地传达出来,于是,他就只收盲人传授贤孝了。

可能在产生初期,凉州贤孝是所有民间艺人都可以吟唱的音乐,但随着眼盲的盛秀才将这一曲种发扬光大并坚持只传眼盲者之后,经过几百年的演绎,贤孝的一代代传承人自然而然地将这一习惯继承了下来,同时也给了那些先天眼盲者更多生存的希望罢。

表现形式 说白诵唱现编歌词

全国各地的地方曲种种类繁多,艺术总在某个时空产生惊人的重合。无论是山东、陕西名称各异的地方曲种,还是偏居一隅的凉州贤孝,在艺术表达方式上,有着惊人的一致性,即方言说唱形式。

凉州贤孝的“说”有别于普通的说话和叙述的口气,“说”要符合唱的节奏,所以听起来又像是唱,有时一句话前半是说,后半又改为唱了。凉州贤孝的句式完全根据表达的需要或长或短,自由灵活,但以七字句、八字句为主。说主要用于叙述或者旁白,唱词大多数都会押韵。说白诵唱自由多变,根据故事情节灵活设置,不拘一格。 (责任编辑:鑫报)

|

|

|

|

|

|

|

|

|

- 上一篇:平凉“崆峒笑谈”丢丑“丢进”大剧院(一)

- 下一篇:兰州鼓子戏:流淌在百姓身边的音韵